Лето 1943 года для Татарского геологопоискового треста, впоследствии переименованного в трест «Татнефтегазразведка», стало особенным, а для всей страны судьбоносным. Возле районного центра Шугурово впервые были обнаружены промышленные залежи нефти на территории Татарской АССР. Одна из разведочных скважин с глубины 700 — 750 метров дала первую нефть. Она была получена с верхних горизонтов – угленосная свита и Верея-Намюрский горизонт. Нефть содержала немало сернистых соединений и по своим качествам была значительно ниже той, которая добывалась в те годы с глубоких пластов отложений девонского периода.

В последующие годы бурение в районе Шугурово усиленно продолжалось. В 1944 году Народным Комиссариатом нефтяной промышленности был основан укрупненный Шугуровский нефтепромысел, ставший одним из первых и старейших промыслов Татарии.

Двумя годами позднее здесь было открыто Бавлинское месторождение нефти в отложениях среднего и верхнего девона. В 1948 году из разведочных скважин № 3, 11, 12, пробуренных неподалеку от деревень Ромашкино, Новая Письмянка и Миннибаево, ударили мощные фонтаны высококачественной девонской нефти. Так было открыто уникальное по своим запасам черного золота Ромашкинское месторождение, превратившее Татарию в главный нефтедобывающий район страны.

ЦК КПСС и Советским правительством на разведку и освоение нефти в Татарии направлялись кадры нефтяников и строителей из Азербайджана, Краснодарского края, Нурьево-Эмбинского района, Пермской области и других мест Советского Союза.

Это было непростое время. Стране нужна была нефть, много нефти, но, чтобы заставить богатства подземных кладовых республики служить людям, необходимо было создать сеть сборных пунктов и товарных парков с многочисленными трубопроводами, подать воду к буровым установкам, открыть татарской нефти путь на перерабатывающие заводы и т.д.

Промышленное обустройство нарождающихся нефтяных промыслов Татарии было поручено тресту «Центроспецстрой». В январе 1945 года он создает в Шугурово строительно-монтажную контору № 4, которая становится родоначальником почти всех СМУ треста «Татспецстрой».

СМК — 4 предстояло заняться сооружением объектов для Шугуровского укрупнённого промысла, организованного несколькими месяцами ранее, и трубопровода, давшего татарской нефти выход к железной дороге в районе станции Клявлино.

Первую на нефтяной целине Татарии строительную организацию возглавили Б.В. Пономарев — начальник СМК, С.В. Замятин — главный инженер СМК, и Н.Г. Антоненко – начальник участка. Они были направлены сюда с одной из строек Прикаспия.

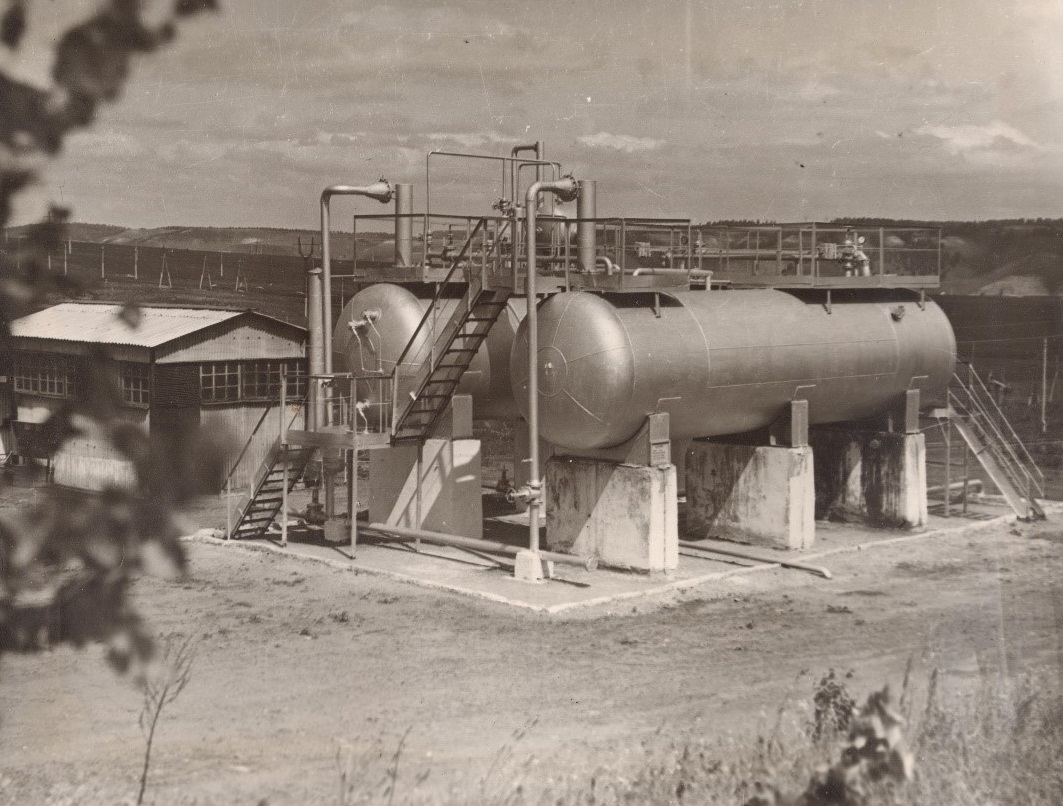

Работы начались с обустройства собственной базы между селениями Спиридоновка и Новый Иштиряк и строительства промышленных объектов. Была обеспечена подача воды на разбуривание скважин, организован сбор нефти из скважин с устройством нефтесборных сетей и первого нефтепромыслового товарного парка с 2 резервуарами У-2000 куб. м., насосной станцией, котельной у села Спиридоновка. Для транспортировки нефти создан первый 32-х километровый нефтепровод из стальных труб от Шугуровского товарного парка до ж/д станции Клявлино. Были построены Клявлинский товарный парк, нефтеналивная база в с. Спиридоновка, береговая насосная станция на реке Шешме с сетью водоводов промышленного водоснабжения Шугуровских скважин.

СМК – 4 не была обеспечена квалифицированными кадрами. По оргнабору райисполкомов для работы привлекались колхозники из близлежащих районов Татарской АССР. 300 «репатриентов» прибыли в конце 1945 года из Алкина, где располагались фильтрационные лагеря для бывших советских граждан, вернувшихся из плена на родину. С годами простые рабочие достигли руководящих должностей треста «Татспецстрой»: К.Г. Захаров – гл. инженер СМУ — 35, С.М. Мельник – гл. инженер СМУ — 36, Ф.Ф. Мелешко – старший прораб СМУ — 37 и многие другие.

Расчистка трасс под трубопроводы и площадок промышленных сооружений от кустарника и леса, срезка косогоров и рытье траншей – все делалось вручную на протяжении 1945 — 1948 гг. Проектно-сметная документация, как правило, сильно запаздывала. Поэтому приходилось строить объекты, проектируя их явочным порядком на месте, и сразу же приступать к работам.

Челябинский трубный завод лишь начинал осваивать производство стальных труб, присылая их без торцевых фасок. Уральский автозавод присылал автомобили без кузовов, поэтому приходилось делать их собственными силами. Сваренные и заизолированные плети опускались в траншею талями на тросах и засыпались вручную. Трубы, задвижки, арматуру и оборудование перевозили на лошадях мобилизованных колхозников. Заготовкой леса тоже занимались сами рабочие СМК — 4. На строительство первого 32-х километрового нефтепровода Шугуры — Клявлино понадобилось два года.

Тяжелые механизмы начали поступать в 1946 — 1948 гг. В 1949 году был построен рабочий посёлок в д. Зеленая Роща. До этого работники жили в землянках, бараках, размещались на временное подселение в окрестных селах.

Люди сознавали необходимость масштабного строительства и самоотверженно выполняли задания страны, вопреки трудностям и тяжелым условиям работы. Уже в 1945 году сформировался основной костяк кадров будущего треста «Татспецстрой». Многие из них прошли путь от рабочего до командира производства, получили образование, деловую закалку и воспитание в духе передовых производственных традиций. Разбросанность объектов, проживание в палатках и вагончиках, необходимость ездить на работу за 70 км — ничто не сдерживало энтузиазма и энергии.

В конце 40-х и первой половине 50-х годов остро встал вопрос об увеличении числа квалифицированных рабочих и дипломированного персонала ИТР. Этого требовал широко развернувшийся после открытия Ромашкинского месторождения фронт работ. На краткосрочных курсах при всех СМУ начали массово обучать на сварщиков, электрослесарей, экскаваторщиков, бульдозеристов, шоферов, мотористов, бетонщиков, арматурщиков, плотников и т.д. Наиболее способных посылали на курсы в большие города – Уфу, Пермь, Куйбышев, Львов. В 1949 году появились курсы строительных десятников при созданном тресте «Татарнефть» в г. Бугульме. При некоторых СМУ создавались стахановские школы. Распространено было и индивидуальное обучение.

Приказом треста «Центроспецстрой» № 115 от 24.10.1947 года СМК — 4 было реорганизовано в СМУ — 3 этого же треста. После отъезда Б.В. Пономарева, до сентября 1948 года начальником был С.Е. Замятин, а затем, до 21 марта 1949 года, А.А. Бардин.

Огромный объем строительных работ был произведен в первые годы после открытия Ромашкинского месторождения. В 1949 году строится большой товарный парк и рабочий поселок при нем в Ромашкино, а также поверхностный (на лежнях) нефтепровод Ромашкино-Шугурово протяженностью 26 км с дюкером через реку Шешма. Затем его вторая заглубленная нитка. Это помогло досрочно, до 1 квартала 1950 г., открыть путь девонской нефти до ст. Клявлино. В выполнении земляных работ по решению Татобкома КПСС и Совмина ТАССР большую помощь оказали колхозники из 10 районов ТАССР. На второй нитке 32 км. нефтепровода Шугуры-Клявлино уже привлечена была на земляные работы «Союзпроводмеханизация» (сдана в 1 кв. 1950 г.). Построены 19,5 км нефтепровода Ново-Суркино–Зай–Каратай, а для треста «Бугурусланнефть» — нефтепровод с Байтугана до Клявлино протяженностью 40 км.

СМУ — 3 в 1949 году приступило к строительству товарного парка в Ромашкино. Одновременно с этим на площадке товарного парка был организован участок и заложен рабочий поселок. Приказом управляющего трестом «Центроспецстрой» Б.М. Платонова от 5 августа 1950 г. в Бугульме для работ по промводоснабжению и начинавшему осваиваться законтурному заводнению нефтепромыслов Татарии было создано СМУ — 12. С августа 1950 г. по апрель 1951 г. новое СМУ начало обустройство жилья и собственной базы с мастерскими, гаражами и складами. В апреле 1951 года СМУ — 3 в Шугурово было объединено со СМУ — 12, и перебазировалось в Бугульму. Исполняющим обязанности начальника СМУ был назначен И.Г. Быков, гл. инженером С.Е. Замятин.

За 1950 — 1951 гг. СМУ — 12 в Ромашкинском товарном парке были сооружены стальные резервуары У-2000 куб. м. – 2 шт. и 4600 куб. м. – 4 шт., введена в эксплуатацию насосная, котельная. В 1951 — 1952 гг. расширен товарный парк в Ромашкино, выполнено обустройство головных сооружений нефтепровода Байтуган-Клявлино в Усманове, произведена укладка сетей промышленного водоснабжения и экспериментального еще тогда законтурного заводнения Миннибаевской площади.

С 1949 — 50 гг. в СМУ — 3, а затем и в СМУ — 12 начинается поступление землеройных механизмов-экскаваторов, бульдозеров, скреперов, автокранов, трубоукладчиков. Зависимость от ручного труда потихоньку ликвидируется, но не до конца.

В 1952 — 1953 гг. разворачиваются работы по законтурному заводнению Ромашкинской, Миннибаевской, а затем и Абдрахмановской площадей с рядом магистральных водоводов с водопитанием из рек Степной Зай и Шешма, с системой разводящих по скважинам водоводов и кустовыми насосными станциями. Выполнение задач промышленного водоснабжения и законтурного заводнения расширившейся добычи нефти в Татарии с первых шагов столкнулось с рядом природных трудностей, в частности, с недостатком воды. Гл. инженер треста «Центроспецстрой» А.Д. Губин предложил использовать для нефтепромыслов воду из р. Камы, находящуюся на расстоянии от 100 до 200 км. Но данное предложение не нашло в то время поддержки со стороны руководства и было отклонено.

В марте 1953 года из СМУ — 12 было выделено СМУ — 13. Оно начало обеспечивать ввод объектов нефтепровода Ромашкино-Клявлино, промышленные водоводы Ромашкинско-Миннибаевского поднятия с головными сооружениями в с. Бигашево, водоводов и сооружений законтурного заводнения Миннибаевского поднятия 1 — 2 очереди, законтурного заводнения южной части Ромашкинского месторождения, сети и сооружения Письмянского горводопровода (ныне г. Лениногорск), обустройство Восточно-Сулеевской площади.

СМУ — 12 создает водозаборные сооружения и водоводы из реки Ик в районе селений Тумутук-Урсаево-Куктяки, В 1955 — 1956 гг. был сдан водовод Тумутук-Павловка длиной 48 км с насосными станциями 1-го подъема № 1, 2, 3. Построены обводнительные бассейны и водоводы инфильтрационного подруслового водозабора (дополнительный источник водоснабжения из р. Ик для Абдрахмановской площади), питавшегося из 20-ти подрусловых скважин в районе села Куктяки. Появился новый 42 км водовод Урсаево-Павловка, блокированный с водоводами Тумутук-Павловка и Куктяки-Павловка. Возведён растворобетонный узел и полигон железобетонных изделий со складами цемента, арматурной мастерской и кузницей. Завершены основные объекты – водоприемный и опускной колодцы насосной станции 1 подъема в селе Урсаево.

В 1954 году управляющим трестом «Центроспецстрой» становится А.Д. Губин вместо ушедшего на пост начальника Главнефтеводстроя Б.М. Платонова. По приказу Губина создается Туймазинская контора спец. работ. Ей поручалось вести все сварочные работы с перспективой перевода их на автоматику, а также монтаж оборудования насосных станций с установкой арматуры во всех СМУ треста «Центроспецстрой», действующих на территории Татарии и смежных районов Башкирии. Зачинателем практического внедрения автоматической сварки трубопроводов и широкого распространения автоматики сварки в Татарии стал Привалов Г.В.

В августе 1956 года из состава СМУ — 12 было выделено новое специализированное управление № 18 (СУ — 18), которому передали работы по строительству плотины Карабашского водохранилища, и окончание работ по Абдрахмановской плотине с обводнительными каналами № 1 и № 2. Начальником СУ назначен Н.В. Панченко, гл. инженером С.А. Дубровский.

СУ — 18 построило несколько десятков жилых домов, промбазу с большим бетонным заводом. Начало обустройство оснований плотины и донного водоспуска, а также берегоукрепление реки Лесной Зай на протяжении запроектированного Карабашского водохранилища длиной 8 км.

Всё набирающая обороты нефтяная промышленность требовала более развитой инфраструктуры. Создавались новые строительные организации, которые были объединены в трест «Татспецстрой», призванный сооружать объекты по обустройству нефтяных площадей Татарии. Трест был организован в г. Бугульме ТАССР постановлением Совета Министров РСФСР № 3569-р от З августа 1957 года, приказом Совета народного хозяйства Татарского экономического административного района № 166 от 17 сентября 1957 года с подчинением Главсредневолжскстрою Министерства строительства РСФСР.

Управляющим трестом был назначен А.Д. Губин

Александр Дмитриевич Губин возглавлял трест с 1957 г. по 1960 г. 16 лет жизни посвятил освоению нефтяной целины Татарии. Выдающийся инженер своего времени, в конце сороковых годов он работал главным инженером, а затем управляющим трестом «Центроспецстрой» Миннефтепрома. Александр Дмитриевич был одним из создателей впервые в мире осуществленной системы законтурного заводнения на Туймазинском месторождении в Башкирии, за что был удостоен Сталинской премии.

Разработка Бавлинского и Ромашкинского месторождений осуществлялась также с применением заводнения, как законтурного, так и внутриконтурного. Трест «Центроспецстрой» создал в Татарии несколько строительно-монтажных управлений, выполнявших весь комплекс работ по созданию системы заводнения. В те годы были построены Абдрахмановский и Тумутукский водозаборы, Карабашское водохранилище с плотиной, огромной протяженности водоводы низкого и высокого давления, десятки кустовых насосных станций для закачки воды в пласт. Когда в 1957 году создавались совнархозы, А.Д. Губин предложил создать в Татарии, на базе строительно-монтажных организаций «Центроспецстроя», трест «Татспецстрой» с местонахождением в Бугульме, и пожелал возглавить его. Трест «Центроспецстрой» при этом сохранялся и продолжал выполнять работы в других нефтяных районах.

Александру Дмитриевичу очень хотелось работать в Татарии. За короткий срок он укомплектовал квалифицированными кадрами аппарат треста и новых подразделений. «Татспецстрой» построил все нитки Камского водовода с мощным водозабором на р. Каме. За очень короткий срок силами треста возведены сложные водозаборные и водоочистные сооружения Нурлатского сахарного завода. При этом основная работа по созданию системы поддержания пластового давления на всех нефтяных месторождениях Татарии не останавливалась ни на минуту.

Губин был душой всего строительства. К сожалению, неумолимая болезнь рано унесла из жизни этого замечательного инженера и руководителя. Он затратил много сил и энергии на формирование и сплочение коллектива, мобилизации его на успешное решение производственных задач. Александр Дмитриевич воспитал и вырастил плеяду выдающихся инженеров, сыгравших большую роль в нефтегазовом строительстве Татарии и СССР. Среди них — Сергей Евгеньевич Замятин, Николай Алексеевич Жуков, Марат Хайрутдинович Хуснутдинов, Геннадий Сергеевич Чесноков, Александр Дмитриевич Свиридов, Сергей Васильевич Бирюков, Борис Павлович Козлов, Александр Сергеевич Назаров и другие.

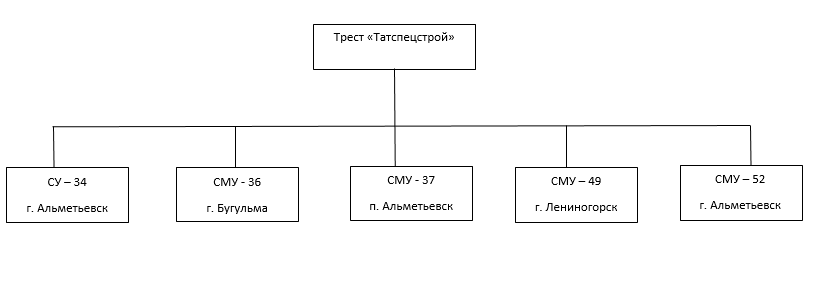

Вот так выглядела структура вновь созданного треста.

Для справки:

Вспоминает мастер, прораб, начальник хозрасчётного строительно-монтажного участка СМУ — 13 треста «Татспецстрой» Чесноков Геннадий Сергеевич:

«В 1957 году «по велению души» расстался с престижной должностью у нефтяников и перешёл к строителям. Для пополнения знаний по строительству пришлось самостоятельно изучить специальные журналы, справочники, особенно по гидротехническим сооружениям. Повезло с учителем. Рядом оказался опытный строитель – прораб Панибратов. Мужчина – косая сажень в плечах, дипломат в отношениях с заказчиками, тиран в вопросах соблюдения трудовой и технологической дисциплины. Он знал всё или почти всё о монолитном бетоне.

Это был интересный и напряжённый этап в моём становлении как профессионального строителя. Участок стал лидером в городе и Альметьевском регионе по строительству гидротехнических сооружений: опускные насосные станции для городских нужд, водосливная плотина на реке Зай и объекты отбора подрусловых вод, резервуары из монолитного железобетона ёмкостью до 5000 кубических метров на втором водоподъёме Камского водозабора и, наконец, строительство фильтровальной станции по очистке 40 000 кубических метров речной воды в сутки для закачки в пласты законтурного заводнения нефтяных месторождений. Все эти объекты получили хорошую и отличную оценки при сдаче их в эксплуатацию».

В 1961 году Управление строительством Татсовнархоза произвело реорганизацию и присвоило новые номера СМУ.

Дальнейшие структурные изменения в составе треста «Татспецстрой» произошли в 1962 году. Постановлением Татсовнархоза № 90 от 13 марта 1962 года переданы в состав треста «Татспецстрой», из состава треста № 8, строительно-монтажное управление № 49 и СМУ — 52.

Трест «Татспецстрой» стал одним из крупных предприятий региона с общей численностью 2 800 человек.

В Татарию тянулись трудолюбивые, творчески настроенные люди со всех уголков страны. Были среди них и молодые специалисты. Свиридов Александр Дмитриевич – выпускник Воронежского инженерно-строительного института и Чатуров Павел Фёдорович – выпускник Куйбышевского политехнического института, трудились вместе при обустройстве нефтепромыслов Актюбанефти, Азнакаевнефти, Бавлынефти, Лениногорскнефти, Альметьевнефти. Свиридов был генератором идей, а Чатуров воплощал их, грамотно распределяя по исполнителям. У Свиридова – работа с аппаратом управления, заказчиками, банками, кадровая работа, а у Чатурова – производство и безопасность строительно-монтажных работ, качество, сроки исполнения.

Вспоминает Чатуров Павел Фёдорович:

«Помню, как трест «Татспецстрой» возводил на нефтепроводе Альметьевск-Куйбышев насосную станцию. Отведённая строительная площадка располагалась всего в ста километрах от базовых организаций треста, но санные поезда с оборудованием и другими грузами преодолевали это расстояние за неделю с лишним. Самый большой кран на стройке был грузоподъёмностью в 16 тонн. Связи, можно сказать, никакой. Питались, как придётся. Поэтому объём строительно-монтажных работ в два с половиной миллиона рублей осваивали свыше 30 месяцев!

Спустя всего пять лет тот же коллектив в условиях Севера за один год закончил и сдал в эксплуатацию первую очередь компрессорной станции «Вынгапурская» сметной стоимостью строительно-монтажных работ в 12 млн. рублей и удалённую от Альметьевска на 2,5 тыс. километров».

Александр Дмитриевич и Павел Фёдорович вместе с дружными коллективами СМУ треста «Татспецстрой» принимали активное участие при строительстве сотен объектов, нескольких тысяч километров промысловых трубопроводов, десятка жилых посёлков в самых необжитых местах, стройки на магистральных трубопроводах Сургут-Полоцк, Уренгой-Ужгород, Пермь-Казань-Горький, нефтепровода «Дружба» и мн. др.

В связи с увеличивающейся из года в год потребности поддержания внутрипластового давления путем закачивания воды, а также для гидравлического метода бурения, водоснабжения только из рек и ручьёв юго-восточной части Татарии не хватало. Река Ик осталась в восточном краю, а добыча нефти уходила на запад и северо-запад. Ни Абдрахмановская плотина, ни Карабашское «море» не могли утолить «жажды» промыслов.

И вот тут, спустя 5 лет, восторжествовала идея А.Д. Губина о неизбежности использования воды из р. Камы, высказанная им еще в 1952 г. и встреченная «в штыки» как утопическая.

Родился проект «Камский водозабор и водовод I очереди» с подачей воды из г. Набережные Челны до Альметьевска в объеме 100 тыс. куб. м/сутки, осуществление которого трест «Татспецстрой» начал в 1959 г. и ввел в действие в декабре 1961 года.

Институт «Гипроспецнефть» (далее переименованный в «Гипроспецпромстрой», «Союзводоканалпроект»), разработавший I очередь Камского водовода, уже к 1963 году подготовил следующий проект – «Расширение Камского водовода (2-я очередь)» на подачу воды еще до 200 тыс. метров кубических в секунду с доведением ее до Лениногорска и Бугульмы, а также до Нижнекамского химического комбината, попутных городов и рабочих поселков.

К работам по расширению Камского водовода (II-я очередь) трест «Татспецстрой» приступил в IV квартале 1963 года. Прокладку трубопроводов и сооружений закончили в течение одного года. Окончательный ввод объекта с монтажом оборудования, наладки и опробования был осуществлен в III квартале 1965 г., причем первоначальная мощность 200 тыс. кубических метров воды в сутки была заказчиком и проектной организацией снижена до 160 тыс. кубических метров в сутки.

I-я и II-я очереди Камского водопровода являются уникальными сооружениями по объемам работ и сложности их производства. Насосная станция I-го подъема была осуществлена совместно с забором воды из р. Камы. Она представляла собой железобетонный колодец диаметром 22 метра и высотой 34 м с заглублением в грунт на 14 м и надстройкой шатра 15 м. Общая высота сооружения от конька шатра до ножа – 49 м.

Насосной станцией I подъема вода подавалась на очистные и фильтровальные сооружения, потом в резервуары чистой воды, а далее насосами станции II подъема – в магистральные водоводы.

В 60-ти км от насосной станции II подъема была построена станция подкачки, которая подает воду в дальнейшие водоводы до напорных резервуаров станции III подъема у с. Акташ. Насосной станцией III подъема вода направлялась в Альметьевский узел, откуда шла в Лениногорск и Бугульму. Кроме того, для водоснабжения Ромашкинско-Лениногорских площадей и Бугульмы построены насосные станции подкачки IV подъема у Альметьевска и V подъема у с. Ромашкино.

При сооружении Камского водовода были широко использованы новейшая техника и прогрессивные методы производства работ. Главным образом, сборный железобетон и заготовка укрупненных деталей трубопроводов при максимальном применении машин: автоматы и полуавтоматы для сварки труб, очистные и изоляционные машины для изоляции труб, мощные трубоукладчики грузоподъемностью 35 т для укладки труб в траншею.

Совокупность всего этого, а также широко развернувшегося соцсоревнования, позволила расширение Камского водовода II очереди завершить в срок значительно меньший нормативного.

Очередные структурные изменения произошли в тресте в 1963 году. Приказом комбината «Татнефтестрой» нормативно-исследовательская станция (НИС) треста № 6 также передана в состав треста «Татспецстрой». На основании приказа МНГС № 87 от 15.01.1966 года трест «Татспецстрой» перебазирован из города Бугульмы в город Альметьевск.

С 1 января 1964 года трест был передан из системы Министерства строительства РСФСР в Государственный производственный комитет по газовой промышленности СССР, далее Министерства газовой промышленности СССР. Это весьма благотворно сказалось на тресте «Татспецстрой». Всесторонняя забота Газпрома позволила увеличить тресту капитальные вложения в 1964 году на 31%, в 1965 г. на 51% по сравнению с 1963 годом. Рост производительности труда за семилетку составил 40%. Значительно увеличилось вооружение треста новейшими механизмами и строительными машинами. Таким бурным развитием за 1964-65 гг. трест «Татспецстрой» обязан исключительной помощи Газпрома СССР, в систему которого он перешел.

Среди полученных новых машин и оборудования были электросварочные аппараты, полуавтоматические установки для сварки труб, трубоукладчики, машины для очистки и изоляции стальных труб, бульдозеры, установки для горизонтального бурения, роторные экскаваторы, краны и мн. другое. Прибывшая техника позволила перестроить и усовершенствовать организацию работ по сооружению магистральных трубопроводов. Широкое применение новой техники, прогрессивных методов работ послужило ускорению технического прогресса.

В течение семилетки получили внедрение полуавтоматическая сварка труб под слоем флюса, механизированная очистка и изоляция труб специальными механизированными колоннами. Их начали создавать в 1964 году.

В 1965 году таких колонн насчитывалось шесть. В состав колонны входили очистная и изоляционная машины, один-два трубоукладчика (в зависимости от диаметра труб), котлы БК-4 для плавления битума, 5-6 человек обслуживающего персонала. Создание колонн принесло значительный выигрыш во времени, сберегло немало государственных средств.

В качестве примера можно назвать такой факт. Если при ручной очистке и изоляции на строительство 100 километрового водовода первой очереди Камского водозабора ушло три года, то вторая нитка водовода той же протяженности, где работали две механизированные колонны, была закончена за 11 месяцев. Усовершенствованная организация производства дала возможность в 1965 году, например, на 7 тыс. человеко-дней сократить трудозатраты, и только на зарплате сберечь около 15 тыс. рублей.

Темпы и качество трубопроводного строительства, в немалой степени, были зависимы и от погодных условий. Тогда в тресте задались целью: перевести сварку и последующие работы по подготовке трубопроводов с поля в заводские условия. Производственники установили тесные связи с Киевским и Ленинградским филиалами СКБ «Газстроймашина», ВНИИСТом, где были разработаны опытные образцы стационарных автоматизированных установок электроконтактной сварки, очистки и изоляции труб, и предложили внедрить новшества у себя. На территории СУ-48 начали строить центральную трубозаготовительную базу, в институт электросварки имени Е.О. Патона направили людей для обучения.

В 1966 году на базе с линии ТКУС-1 сошли 54 километра 36-метровых звеньев труб, сваренных в заводских условиях. Так, впервые в отечественной практике строительства нефтепромысловых трубопроводов, на смену традиционному сварочному держаку, олицетворяющему электрическую сварку, пришли машины.

Год 1966-ой положил начало также и индустриализации строительства наземных нефтепромысловых сооружений. Параллельно с созданием трубозаготовительной базы трест успешно вел подготовку производственных мощностей для перехода к блочному изготовлению групповых установок по сбору нефти, кустовых насосных станций, операторных будок, закрытых распределительных устройств и щитовых силовых установок, и других объектов обустройства нефтяных промыслов. Для этой цели на территории СУ — 48 построили производственный корпус площадью около 4 тыс. кв. метров, установили здесь современное оборудование.

Перевод строительства на индустриальные рельсы осуществлялся в творческом содружестве с учеными и конструкторами, и потребовал от татспецстроевцев большого напряжения сил, поисков наиболее эффективных путей к успешному решению поставленной задачи. Первый эксперимент был проделан с групповой установкой сбора нефти.

Её типовой проект, разработанный в 1961 году институтом «Гипровостокнефть», не отвечал всё возрастающим требованиям быстрого и экономичного строительства. Объекты установки возводились из кирпича и сборных железобетонных элементов, т.е. все работы по их сооружению выполнялись непосредственно на строительной площадке. Подобная организация производства нередко затягивала сроки подготовки ГУ, вызывала большие затраты труда.

По ходатайству «Татспецстроя» Бугульминский институт «Татнефтепроект» и ВНИИСТ разработали проект групповой установки, состоящий из семи транспортабельных блоков заводского изготовления, технологию монтажа этих блоков. Для основания нефтенасосного блока и блока КИП и автоматики были использованы железобетонные плиты, обеспечивающие достаточную прочность и гасящие возникающие вибрации.

Строительство опорного образца групповой установки было осуществлено на Березовской нефтяной площади. Блоки весом до 14 тонн транспортировались к месту их монтажа автотягачом с седельным трейлером грузоподъемностью 40 тонн. Погрузка и разгрузка блоков производилась с помощью пневмоколесного крана марки К-161. Монтаж блоков выполнялся на заранее подготовленной площадке с гравийно-песчаным основанием. Производственные испытания изготовленной в тресте «Татспецстрой» первой блочной ГУ выявили ряд конструктивных недостатков. Впоследствии был уменьшен вес блоков путем облегчения каркаса, изменены такелажные устройства, сама технология изготовления блоков.

После устранения выявленных недостатков трест освоил серийный выпуск ГУ. В 1966 году были сданы в эксплуатацию 24 блочные установки, в 1967 году — 65. Сроки строительства сократились в 2-2,5 раза при снижении его стоимости на 20 — 22 процента. Если на сооружение прежних установок тратилось 6-7 месяцев, то теперь бригада монтажников из 6 человек готовила объект к сдаче промысловикам за 13 смен. Только в одном 1967 году экономический выигрыш от снижения сметной стоимости работ превысил 120 тыс. руб.

С целью дальнейшего усовершенствования системы сбора нефти и газа трест «Татспецстрой» в 1971 году перешел на изготовление групповых установок типа «Спутник», состоящих всего из одного блока.

Следующей задачей стало решение проблемы блочного строительства кустовых насосных станций для нужд законтурного и внутриконтурного заводнения нефтяной промышленности республики. До 1965 года сооружение этих станций, как и первых групповых установок, велось из кирпича и камня из местных карьеров.

В 1965 году трест приступил к строительству экспериментальной станции, проект которой подготовило Альметьевское отделение института «Союзводоканалпроект». Она отличалась от предыдущих тем, что каркас здания и стены возводились из сборных железобетонных элементов. Фундаменты под колонны стен и оборудование были запроектированы в монолитном варианте.

Был сделан большой шаг вперед. Однако первый же опыт показал, что данное решение не позволяет в полной мере получить ожидаемый эффект. В условиях бездорожья, большой удаленности бетонных узлов от места строительства, низкого качества утепленных стеновых панелей, требующих доводки непосредственно на стройплощадке, сроки выполнения строительно-монтажных работ удлинялись, хотя трудоемкость их была несколько ниже, чем при сооружении КНС из кирпича и камня.

Учитывая положительный опыт строительства блочных групповых установок, ВНИИСТ и «Союзводоканалпроект», при активном участии специалистов «Татспецстроя», разработали первый в стране блочный вариант кустовой насосной станции.

В 1967 году Султан Сибгатуллович Алимов, Владимир Петрович Швед, Иван Юрени под непосредственным руководством главного инженера треста Марата Хайрутдиновича Хуснутдинова более месяца готовили в Бугульме блоки экспериментальной кустовой насосной станции (КНС).

Она была изготовлена на территории трестовского цеха железобетонных изделий в Бугульме и в 1967 году смонтирована на Березовской площади под номером 31.

Станция эта состояла из пяти блоков: насосного, напорного коллектора управления, РУ-6 кв., СРУ-35/6. Блоки со смонтированным оборудованием весили от 12 до 35 тонн. Так родился и широко зашагал по нефтяным и газовым месторождениям страны самый прогрессивный метод промыслового обустройства. Он в 2-3 раза сократил сроки возведения объектов, на 20 с лишним процентов снизил себестоимость строительства, высоко поднял культуру производства.

Следующая КНС № 52, установленная на Азнакаевской нефтяной площади в 1968 году, уже претерпела некоторые конструктивные изменения и была представлена двумя насосными блоками, двумя блоками напорного коллектора и энергоблоком подстанции 35/6 киловатт. В качестве ограждающих конструкций блоков был применен новый строительный материал – сотопласт.

В течение 1967 — 1976 годов трест сдал в эксплуатацию 82 блочных КНС, втрое сократив сроки их строительства и экономя на каждом объекте в среднем 46 тыс. рублей. За этот же промежуток времени здесь освоили массовый выпуск комплектов блоков для монтажа электрических распределительных устройств, дожимных насосных станций, операторных помещений, газораспределительных пунктов и т.д. Кроме того, в СУ — 48 было налажено централизованное изготовление различных металлических конструкций для строек всего объединения «Татнефтестрой».

Вспоминает Виктор Иванович Пашков, заслуженный строитель ТАССР:

«У «Татспецстроя» основным заказчиком по строительству трубопроводов, нефтепроводов было объединение «Татнефть». Для них же ставили ГЗУ, КНС. Потом организовали цех металлоконструкций. Плюс выездные командировки по строительству КНС, НПС, трубопроводов. Под кураторством Министерства Нефтегазстроя работали по всей России: и в Саранской, и Оренбургской, и Ярославской областях.

В СМУ — 48 было четыре участка. Один, в основном, занимался только сваркой труб, изоляцией. Здесь была освоена первая в Союзе контактная сварка. Каждое утро 16 плетевозов уходили со сваренными заизолированными трубами. Был большой цех со всем станочным парком по изготовлению металлоконструкций и блочных комплектных устройств. Транспортировка осуществлялась собственным автопарком. По железной дороге получали трубу из Челябинска, Японии».

Уровень индустриализации нефтепромыслового строительства, осуществляемого трестом «Татспецстрой», превысил 85 %. Опыт зачинателей нового активно использовали нефтяники Тюмени, Мангышлака, Белоруссии, Ухты и т.д. Знакомиться с практикой сварки и изоляции труб на автоматизированных поточных линиях приезжали представители фирм Франции и Японии. А татспецстроевцы поставили перед собой новые задачи, цель которых – дальнейший научно-технический прогресс в обустройстве нефтяных промыслов.

Многими своими достижениями татспецстроевцы, в немалой степени, обязаны науке. У них были налажены постоянные деловые контакты со всеми научно-исследовательскими учреждениями и конструкторскими бюро отрасли. Трубозаготовительная база треста, его строительные площадки стали своего рода творческой лабораторией, испытательным полигоном, где впервые обрели право на жизнь широко известные в то время новшества в области техники и технологии нефтепромыслового строительства. Были внедрены автоматизированные поточные линии электроконтактной сварки, блочно-комплектные устройства для нефтепромысловых объектов. Появился первый в стране саморазгружающийся трейлер грузоподъемностью 50 тонн. Производственный опыт татспецстроевцев помогал ученым и конструкторам своевременно вносить в задуманное те или иные изменения, доводить до кондиции разнообразные технические решения.

В тресте всегда уважительно относились к науке, стремились поставить ее достижения на службу делу, максимально использовать передовой опыт родственных предприятий. Осуществляя курс на всемерную индустриализацию строительства, повышение эффективности производства и улучшение его качественных показателей, в тресте находили такие формы и методы научной организации труда и производства в целом, которые позволяли быстрее и с меньшими затратами сил и средств достигать поставленных целей.

Согласно НОТ (научная организация труда) в тресте была проведена специализация его подразделений по видам работ. Например, СМУ — 37 выполняло, в основном, общестроительные работы, СМУ — 52 – прокладку трубопроводов и монтаж наземных блочных сооружений, СУ — 48 – заготовку 36-метровых трубных секций, блочно-комплектных устройств, металлических конструкций, узлов, деталей и т.д. Специализация способствовала оптимальному использованию материальных и людских ресурсов, применению наиболее совершенной техники и передовой технологии.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 июня 1960 года в связи с 40-ой годовщиной Татарской АССР и за достигнутые успехи в развитии промышленности трест «Татспецстрой» награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

Постановлением № 108 от 13 сентября 1965 г. Комитета Совета ВДНХ трест «Татспецстрой» удостоен диплома третьей степени за разработку и внедрение в строительство:

— инфильтрационного водозабора на р. Ик

— водозаборного сооружения на р. Каме.

В тресте с первых дней образования был взят курс на модернизацию, технический прогресс и рационализаторство. Последнее получило широкое распространение уже в первой семилетке (1959 — 1965 гг.). 1334 рационализатора подали свыше 1800 рацпредложений, из которых 1621 было принято, внедрено и дало только в виде денежной экономии 2777 тыс. руб. Главная же польза «рабочей смекалки» заключалась в различных усовершенствованиях машин и механизмов, их модернизации. Возникающие по ходу работ новаторства позволяли брать от техники больше, чем положено по тех. паспорту, и частично освобождали работников от тяжелого труда.

Например, Сидоров В.В. – слесарь УМР, придумал полуавтоматический разрывной станок, заменивший ручное испытание образцов сварных стыков.

Мухаметов И.И. – участковый механик СМУ-35, применил выдвижную телескопическую вышку вместо устройства инвентарных лесов.

Валитов Р.К., Глухов И.П., Зайнуллин Н.Г. – слесари-монтажники, сделали канатный путь для сварочного полуавтомата и скользящие катки при изолировочных работах.

Садреев Г. – механик СМУ — 37 и сварщик-автоматчик Григорьев И. произвели изменение конструкции вращателя для полуавтоматической сварки труб разных диаметров.

Лауман П.И. – слесарь СМУ — 49, изготовил передвижную клеть для изоляции трубопроводов через ручьи и овраги без применения лесов.

Саляев Н.М. – слесарь СМУ — 49, усовершенствовал поворотный стол для сварки труб малого диаметра.

Халимов Н.К. – слесарь цеха ЖБИ, приспособил ножницы, позволявшие изготавливать закладные металлические детали для ж/б изделий в 15 раз быстрее ручной заготовки.

В институте им. Патона подготовлены два инструктора передовых методов труда по сварке – Илницкий В.К. и Исхаков А.А., бывшие рядовые сварщики.

Немаловажным стимулом для роста производительности труда стали социалистические соревнования.

Большие объемы и темпы строительства, а также ежегодно возрастающая сложность работ, настоятельно требовали увеличения числа высококвалифицированных кадров ИТР и технически грамотных рабочих. На первых этапах деятельности в тресте было всего 7 руководителей с высшим образованием.

Широкий профиль треста «Татспецстрой», который производил строительство объектов комплексно, обязывал иметь кадры рабочих, имеющих разностороннюю квалификацию и обладающих несколькими специальностями. Поэтому подготовке работников, постоянному повышению их квалификаций в условиях специализации, придавалось особое значение.

Так, в документах предприятия сохранились записи, что в 1965 году ряд ИТР закончили или заканчивают институты:

«Эскин Евгений Максимович – Московский институт им. Губкина, работает главным инженером СМУ — 52, Денисенко Николай Иванович – тот же институт, работает прорабом СМУ — 52, Которов Леонид Иванович, бывший машинист башенного крана – Челябинский монтажный техникум, работает мастером в СМУ — 36, Дорожкин Иван Феоктистович – Всесоюзный заочный строительный техникум, работает начальником СМУ — 36, Наталкина Галина, Наталкин Владимир Федорович и Чатуров Павел Федорович – стипендиаты треста, закончили учебу в институтах и работают на инженерных должностях. Заканчивают учебу в вузах и техникумах без отрыва от производства:

Мельник Сергей Маркович – Воронежский инженерно-строительный институт, заканчивает заочно в 1966 году, работает главным инженером СМУ — 36, Латыпов Рафаель Карамович – Московский инженерно-строительный институт, заканчивает заочно в 1966 году, работает начальником ПТО СМУ-34, и многие др. Учатся в вузах и техникумах в дневных отделениях по профилю работ треста за счет средств предприятий согласно Постановлению Совета Министров СССР № 1099 от 13 сентября 1959 г. – всего 19 чел., в т.ч. рабочих – 18 человек. В вузах строительных без отрыва от производства всего – 40 чел., в т.ч. рабочих – 27 чел. Одногодичные курсы повышения квалификации ИТР при Московском заочном стройтехникуме по специальности ПГС и эксплуатация и ремонт строительных машин – 12 чел., в общеобразовательных вечерних школах – 123 чел. Повысили квалификацию ИТР в 1965 году в 3-х годичной школе мастеров при комбинате «Татнефтестрой» (мастера, прорабы) – 30 чел., при краткосрочных курсах Госстроя РСФСР и СССР — 21 человек».

Кроме промышленного строительства по обустройству нефтяных площадей, трест «Татспецстрой» за семилетку построил детсад на 125 мест в Бугульме, пионерский лагерь им. Губина в Бугульме, здание средней школы в Ромашкино, клубы в Альметьевске, Лениногорске, Ромашкино, три столовых в Шугурах, Ромашкино, Усманове. Для других министерств и ведомств трест «Татспецстрой» производил работы по строительству сахарных заводов в Буинске и Нурлате, рыбопитомников в Ушне и Пичкассах.

Большую роль в формировании треста и достижении высоких результатов играли руководители. Александра Дмитриевича Губина сменил Петр Павлович Кузнецов. Он возглавлял трест с 1960 по 1961 год. Затем трестом руководил Владимир Петрович Пчеляков.

Вспоминает Хуснутдинов Марат Хайрутдинович:

«Владимир Петрович – очень энергичный, активный, смелый, несколько даже непредсказуемый руководитель. Он смог добавить динамику в работу коллектива треста. Например, с присущим ему упорством сумел организовать непрерывную работу землеройной техники. Это было особенно важно в зимнее время, так как более половины смены механизаторам приходилось затрачивать на предварительный разогрев двигателей перед производством работ. Так, казалось бы, на первый взгляд простая идея потянула за собой всю технологическую цепочку и в конечном счёте значительно ускорила процесс строительства промысловых трубопроводов. Владимир Петрович был ярым сторонником всего нового, простым в общении с подчинёнными. Предпочитал общаться с непосредственными исполнителями, вникал в детали, стремился не учить, а искать вместе оптимальные решения».

К сожалению, в архивах не сохранились фотографии Владимира Петровича Пчелякова. Известно, что он родился в 1924 году. Участник Великой Отечественной войны. Окончил Казанский инженерно-строительный институт в 1953 году. Трудился мастером, прорабом, старшим прорабом, начальником участка треста «Альметьевнефть». С 1956 по 1959 гг. работал главным инженером, начальником 1-го стройрайона треста «Альметьевнефтестрой», потом управляющим трестами «Промстройматериалы», «Татспецстрой», трестом № 6. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Славы III степени, боевыми медалями.

Очередные структурные изменения произошли в тресте в 1967 году. Приказом Министерства газовой промышленности № 179 от 4 апреля 1967 г. вошли в состав треста «Татспецстрой», с передачей в структурное подчинение треста № 7, объединения «Татнефтестрой» — строительно-монтажное управление № 35, СМУ — 39. Этим же приказом СМУ — 38 передано в состав структурного подчинения треста № 6 производственного объединения «Татнефтестрой».